背景

目前,中国专利审查中关于发明专利不符合专利法第二条第二款的审核较为严格,而出现第二条第二款审查意见的专利申请中,有很大一部分看起来都是涉及“经济规律、经济管理”的方案,而被认为非“技术方案”。

这些专利申请中,其方案本身并非记载例如“提成规则”、“分成规则”等很明显不属于技术方案的内容,而是借助了计算机软件技术、通信技术等技术手段结合计价、计费等商业内容来解决问题,然而在实际审查过程中,即便是申请人将这些技术的载体例如“服务器”、“计算机”等加入至权利要求中以凸显所采用的是技术手段,依然无法克服非技术方案的问题。

究其原因,在于关于第二条第二款的审查是存在其特定的判断机制的,上述“技术方案”、“技术手段”都是有特定含义的,并非是简单地通过技术特征的合并就能克服缺陷的。

由此,本文旨在厘清相关概念,以提供对一个专利申请方案是否为符合专利法第二条第二款的“技术方案”的正确判断方法;而且,本文特别针对涉及“经济规律”的方案的专利申请是否能符合专利法第二条第二款提供了相应的案例及处理建议。

厘清概念

什么样的方案符合专利法第二条第二款?

专利法第二条第二款给出了关于“技术方案”的定义,也即是说只有“技术方案”才是符合专利法要求的保护客体。

专利法第二条第二款:“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

什么是“技术方案”?

根据专利审查指南第二部分第一章第2节记载:

“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合;技术手段通常是由技术特征来体现的;未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第二条第二款规定的客体。”

根据专利审查指南(2020)第二部分第九章《涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定》中,第2节的记载:

“如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体;如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题,或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段,或者获得的不是受自然规律约束的效果,则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案,不属于专利保护的客体”

由此可知,一项“技术方案”需要具备“解决的是技术问题”、“采用的是遵循自然规律的技术手段”、及“获得符合自然规律的技术效果”三要素,缺一不可。

从而,我们能解释在前文中的举例,如果专利申请的解决方案解决的并非技术问题,那么即使将一些计算机软件技术、通信技术的技术方面的技术特征加入至权利要求中,也没有办法改变解决的并非技术问题这一事实,无助于克服不符合专利法第二条第二款的缺陷。

什么是“自然规律”?

依《现代汉语词典》的解释,自然规律乃是指“存在于自然界的客观事物内部的规律”,即物质运动固有的、本质的、稳定的联系。其具有不以人的意志为转移的客观性,不能被人改变、创造或消灭,可能利用。它可离开人的实践活动而发生作用,不直接涉及阶级的利益。现代自然科学揭示的规律大体有两类,即机械决定论规律和统计学规律。

机械决定论规律。按照这种规律,物质系统在每一时刻的状态都是由系统的初始状态和边界条件单值地决定的。由可积的微分方程式表达的动力学规律是这种规律的典型表现,它的解单值地决定于系统的初始条件和边界条件。

统计学规律。这种规律是由大量要素组成的系统的整体性特征,而系统中的任一单个要素仍然服从机械决定论的规律。统计物理学方程是这种规律性的典型表现,它的解取决于初始时刻系统各要素的相应动力学量的统计平均值。

“经济规律”不是“自然规律”

“经济规律”与“自然规律”的区别特点之一在于:经济规律发生作用,离不开人们的社会经济活动,而自然规律可以离开人们的活动而独自立存在和发生作用。

由此,很多被专利法第二条第二款所驳回的专利申请,相应的驳回理由例如为“解决的是经济管理问题而不是技术问题”、“所采用的手遵循的是社会经济规律”等,见以下反面举例。

反面举例

专利审查指南(2020)中,新增有关于不符合专利法第二条第二款的实际案例:

“一种基于地区用电特征的经济景气指数分析方法,其特征在于,包括以下步骤:根据待检测地区的经济数据和用电数据,选定待检测地区的经济景气指数的初步指标,其中,所述初步指标包括经济指标和用电指标;通过计算机执行聚类分析方法和时差相关分析法,确定所述待检测地区的经济景气指标体系,包括先行指标、一致指标和滞后指标;根据所述待检测地区的经济景气指标体系,采用合成指数计算方法,获取所述待检测地区的经济景气指数。”

驳回原因:虽然该方案中有计算机技术特征,但是处理对象是各种经济指标、用电指标,解决的问题是对经济走势进行判断,所采用的手段是根据经济数据和用电数据对经济情况进行分析,仅是依照经济学规律采用经济管理手段,不受自然规律的约束,因而未利用技术手段。

思考

这么一来岂不是所有与经济规律相关的专利申请都不能得到授权?经济活动充斥着我们的生活,岂不是方案涉及价格、计费、付费、买卖、订单、成本相关的专利都会有被第二条第二款拒之门外的风险?

答:切莫谈虎色变,具体问题具体分析。

正面案例

案例1:

中国专利申请03138392.0,名称为《一种通用的计费方法》,申请人为“华为技术有限公司”该案申请日为:2003-05-26,2010年在实质审查中被驳回,然后申请人就该案提出了复审请求,之后复审委撤销了该驳回的决定(决定号FS33263),最终该专利申请得到授权。

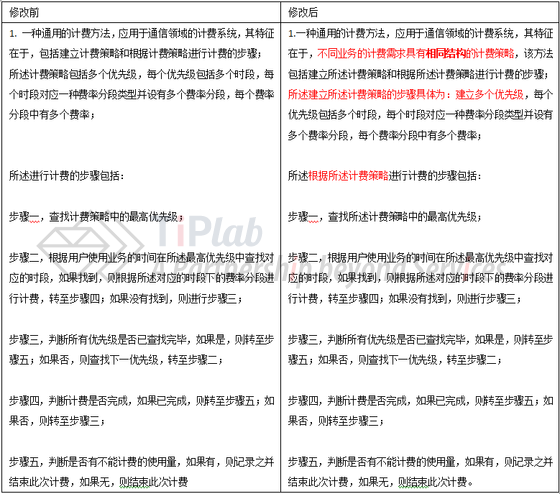

案例1独立权利要求

申请人在提出复审请求时对独立权利要求进行了修改,见修改前后的独立权利要求1的对照图1:

案例1各方意见

复审过程中原审查部门的前置审查意见认为:“尽管复审请求人对权利要求进行了修改,但权利要求的实质内容并未改变,不符合专利法第2条第2款的规定,因而坚持原驳回决定。”

但是,复审委观点完全不同:“该专利申请的现有技术中,计费方法可以满足多种需求,但存在许多不足之处:不具有通用性;配置方式复杂,不统一;费率配置方式不灵活等等。更为关键的是,现有的业务计费方法往往为某种业务所特有,各自不能相互通用。

复审委认为,根据权利要求1的方案,解决了通信领域中不同业务的计费策略各自不能互相通用的技术问题。其采用的手段包括:①建立具有相同结构的计费策略,通过优先级、时段、费率分段和费率的结构设置,使得这种计费策略适用于不同的业务;②具体到计费,按照优先级的划分,首先完成高优先级的计费流程,然后继续执行低优先级的计费流程,依次完成所有优先级的计费流程,从而得出计费总和。即该方案在计费时需要搜索适配的优先级,适用适配优先级来进行计费。上述手段属于为解决通用性问题而采用的技术手段。根据权利要求1的方案,获得的效果是:通过对计费策略的优化和计费流程的优化,建立了可用于不同业务的通用计费方法,并且通过整合优先级、时段、费率时段以及费率,不仅可以完成复杂计费,并且提高了计费配置的灵活性以及提供了足够的扩展性,属于技术效果。”

由此,复审委认为该申请权利要求1的方案为满足三要素的技术方案,符合专利法第2条第2款的规定,撤销了该案的驳回决定。

案例1点评

虽然案例1看似是一个“计费方法”,但其方案实质上并不是为了解决具体计费方式改变而带来经济效益的问题,而是在解决针对不同业务的各个计费策略的通用结构的问题,而其所采用的手段也是相应的“结构设置”的技术手段,达成的也是技术效果。

故在分析一个与经济相关的方案是否是技术方案时,需整体考虑方案实质是否满足技术方案的三要素,而不能仅从片面的内容就下结论。

这一观点与专利审查指南(2020)中第二部分第九章中6.1审查基准所传达的精神一致: “审查应当针对要求保护的解决方案,即权利要求所限定的解决方案进行。在审查中,不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等,而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体,对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。”

案例2:

中国专利申请201510079224.0,名称为《预测订单价值的方法及设备》,申请人为“北京嘀嘀无限科技发展有限公司”,该案申请日为:2015-02-13,之后在实质审查中因专利法22条第3款的创造性问题被驳回,然后在2019年1月提出复审请求,在复审的前置审查阶段被提出不符合专利法第二条第二款的问题。

在复审过程中,申请人对独立权利要求进行修改,并提出有力论点,令复审委最终作出撤销驳回决定的复审决定(决定号204113)。

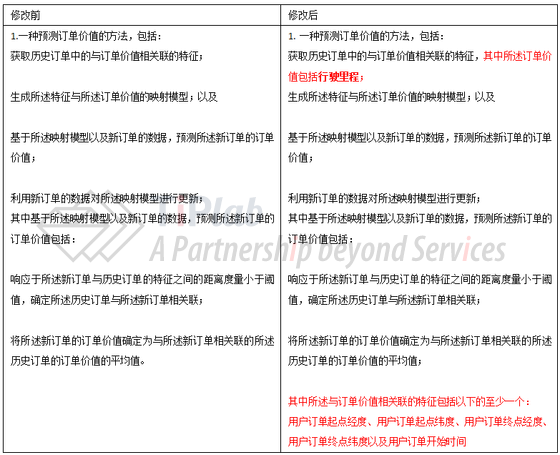

案例2独立权利要求修改

申请人在复审过程中,答复复审委的审查意见时对独立权利要求进行了修改,见修改前后的独立权利要求1的对照图:

案例2各方意见

针对修改前复审过程中原审查部门的前置审查意见认为:“该专利的方案解决经济管理方面的问题,采用的手段是建立历史订单中与订单价值相关联的特征、订单价值的映射模型;基于映射模型以及新订单的数据预测新订单的订单价值,即根据订单间关联以及历史订单与特征的关联预测新订单的订单价值,方案并未体现出历史订单特征与预测的订单价值之间的关系是符合一定自然规律的,其所采用的手段并非是遵循自然规律的技术手段,而是人为统计得到的经济管理手段,所达到的效果是经济上的效果。因此本申请的方案未解决技术问题,未采用遵循自然规律的技术手段,也并未获得技术效果,不构成技术方案,不符合专利法第2条第2款的规定。因而坚持原驳回决定。”

复审委合议组初步同意该观点,并向复审请求人发出审查意见。

于是复审请求人进行了上述对独立权利要求的修改,并提出新的有力论点:“权利要求1用于解决出租车系统中难以准确地预测订单价值问题。修改后的权利要求1实质上包括用于对车辆的行驶里程预测的问题,对车辆的行驶距离进行预测的问题是技术问题,并非经济问题。由于起点经度、起点纬度、终点经度、终点纬度和开始时间均是表示地理位置和时间的技术特征,因此其技术方案包括遵循自然规律的技术手段。“生成这些特征与包括行驶里程的订单价值的映射模型”包括建立两个位置点与距离的映射模型,以及利用该映射模型预测订单价值并更新模型,都采用了符合自然规律的技术手段。由于订单价值包括行驶里程,该方案在实现预估订单价值时实现准确预估行驶里程,对行驶里程的准确预估属于技术效果。因此权利要求1的方案是技术方案,其他权利要求也是技术方案。”

然后,复审委….同意了复审请求人的观点!

复审委决定如下:“权利要求1请求保护一种预测订单价值的方法,包括:获取历史订单中的与订单价值相关联的特征,所述订单价值包括行驶里程,所述特征包括起点和终点经纬度以及开始时间;生成特征与订单价值的映射模型;基于映射模型以及新订单的数据,预测新订单的订单价值;利用新订单的数据对映射模型进行更新;其中响应于新订单与历史订单的特征之间的距离度量小于阈值,确定历史订单与新订单相关联;将新订单的订单价值确定为与新订单相关联的历史订单的订单价值的平均值。因为订单价值包括行驶里程,所以对订单价值的预测包括对行驶里程的预测;而且行驶里程属于客观的物理量,基于历史行驶里程的数据来确定新的行驶里程,这是符合自然规律的,所以对车辆的行驶距离进行预测的问题是技术问题,并且获取历史订单中的特征、生成模型、预测包括行驶里程的订单价值并更新模型采用的是遵循自然规律的技术手段;权利要求1的方案能够获得准确预估行驶里程的效果,这属于技术效果。因此权利要求1的方案属于技术方案,符合专利法第2条第2款的规定。”

由此,复审委认为该申请权利要求1的方案为满足三要素的技术方案,符合专利法第2条第2款的规定,撤销了该案的驳回决定。

案例2点评

确如前置审查中审查员的观点,案例2的独立权利要求在修改之前的原文字面上看来很明显是偏向于经济管理的方案。但是!在修改之后,复审请求人明确了“订单价值”实际上包含了“行驶里程”这个物理量,从而使得整个方案的形态发生了巨变,从概念上的“订单价值”的预测变成了“行驶里程”这一物理量的预测。

根据前述关于自然规律的“机械决定论规律”和“统计学规律”的定义,可以支持 “对行驶里程进行预测”符合自然规律的观点。

故在分析一个方案是否为技术方案时,有时不能从太过于上位的角度去原理性地概括,而需要整体地从上位抽象到下位具体进行全面分析,从而确定是否存在符合自然规律的技术手段,再引出该技术手段解决的技术问题及达成的技术效果,也就水到渠成了。

结论

在实际的专利申请文件撰写、专利OA答复时,如果发现所遇到的技术交底材料所记载方案存在涉及经济规律而有被第二条第二款核驳的风险,或者专利审查意见中提出专利申请的方案因涉及经济规律而不是技术方案,不符合专利法第二条第二款的规定时,首先不能慌张,亦不可过于武断地凭经验和感觉下结论,而是应当根据专利法和审查指南来科学地来分析方案是否逐一符合三要素。

结合上述两个案例可知,在对方案进行三要素分析时,要整体而全面地分析整个方案,挖掘其实质要解决的问题是否为技术问题;或者,根据方案记载挖掘是否存在通过处理、分析、或统计物理量来解决问题的遵循自然规律的技术手段,再引出遵循自然规律的技术效果。

相信本文能有助于撰写及答复实务中对混合商业规则及计算机程序的方案的处理。

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。